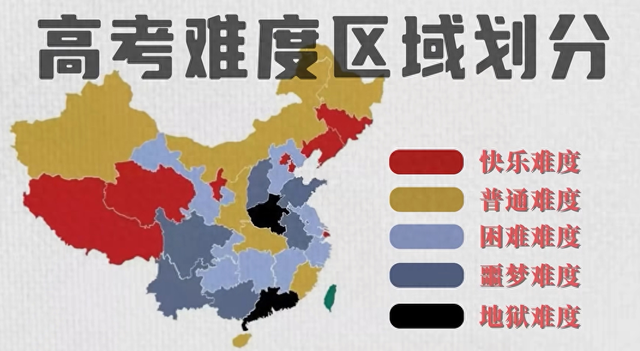

最近网上一张中国各省高考难度地图火了,地图用不同颜色划分高考难度:红色是快乐难度,黄色是普通难度,青色是困难难度,深蓝是噩梦难度。最扎眼的是两块纯黑区域 —— 河南和广东,直接被标为地狱难度。

不少人看到就坐不住了,“我大山东、江苏、河北不配拥有姓名?” 每到高考季,类似争论就没停过,有人吐槽大学生遍地都是,学历越来越卷,还说北京、上海考生上大学比河南、河北考生容易太多。

我们先来看一组宏观数据。2018年全国975万考生,一本上线人数约140万,一本上线率只有14.4%。

现在很多省份取消了一本线,我们就看本科录取情况。2018年普通本科招生422万人,本科录取率43.3%。

也就是说,只要过了本科线,你就超过了全国60%的考生。这还只是2018年的数据,往后几年高考报名人数不断攀升,2019年1031万,2020年1071万,2022年1193万,2023年更是达到1291万,但本科录取人数增长速度没那么快,2023 年本科录取也就478万人。

再往前看,2005年出生人口1600万,这么一算,不管是一本、二本还是三本,能上本科的同学,已经超过了71%的同龄人。

再看看各省的差异。2024年本科上线率,上海高达77.03%,湖北却只有35.33%。985高校录取率方面,天津、上海、北京稳居前列,贵州、广西、云南则排在末尾,有些地方每百人里都不一定能出一个985大学生。

从高考人数上看,2024年广东85万、山东86万、河南125万,河南又一次登上地狱难度排行榜,难怪有人调侃 “北京碾压一切,河南被一切碾压”。所以说,不同省份的高考难度,真的天差地别。

高考为啥会形成这样的局面?这得从高等教育的历史说起。现代高等教育起源于中世纪欧洲,像但丁、伽利略、哥白尼这些文艺复兴的先驱,都和世界上第一所大学 —— 博洛尼亚大学有关。牛津、剑桥等名校,在17世纪也相继发展起来。那时候,大学就已经是培养顶尖人才的摇篮。

中国近代高等教育起步比较晚,最早能追溯到洋务运动后的北洋大学堂和京师大学堂(也就是现在的天津大学和北京大学)。

新中国成立后,1949年到1978年,总共培养了294.63万高校毕业生,虽然是新中国成立前的15.9倍,但人数还是不多。1977年恢复高考,那一年堪称 “最卷”,570万人报考,只录取27万,录取率低到4.7%。

最开始,每年高考录取人数,算上专科都不到100万,当时中国18 - 22岁适龄青年上大学的比例只有4%。

改革开放后,国家急需大量人才,1999年开始高校扩招,2003年高校在校生人数突破千万,研究生也跟着扩招。

到2023年,全国各级各类学校49.83万所,专任教师4891.78万人,高等学校3074所,在学总规模4763.19万人。

不过,扩招也带来一些问题,比如部分高校盲目追求学科齐全,忽视特色培养,学生创新能力和人文素养不足,学历贬值的说法也由此而来。

现在总有人说学历贬值,事实真是这样吗?

一方面,从数据看,学历确实不像以前那么 “金贵” 了。但另一方面,中国高学历人才其实依然稀缺。截止2022年,25岁到64岁接受过高等教育的人,只占总人数的19%左右,和加拿大(63%)、韩国(53%)、美国(50%)这些国家比,差距明显。美国硕士超2000万,博士近500万,我国硕士刚突破1100万。

那为啥感觉身边大学生很多?主要是因为传统行业衰退,新兴行业崛起速度跟不上,岗位数量有限。再加上一线城市虹吸效应明显,大量人才都往一二线城市和新兴行业涌,导致这些地方竞争越来越激烈。

高考难,填志愿更难。很多同学考完不是担心分数低,而是怕选错专业、选错方向。市场上出现了志愿填报咨询服务,但价格不便宜,而且效果参差不齐。

我们填的志愿不只是决定去哪所大学读什么专业,也是对未来人生可能性的选择。根据相关数据,对于专业满意度不满的同学里面,大概有66%的人就是在焦虑就业问题。换句话说,志愿填报关乎未来职业发展,容不得半点马虎。

个性化报考,本质上是少数人的特权,背后需要大量的信息整合、数据分析、供需匹配能力。没有足够的信息和专业指导,很多人最后只能凭感觉凭直觉选择专业,这往往会遭遇新的就业问题。

高考确实难,对河南、江苏等地的考生来说更是如此。但换个角度想,它依然是目前中国最公平的竞争方式。

学历重要,但它只是人生的入场券,决定你能走多远的,还是自身的能力和努力。希望考生们抓紧时间研究志愿填报,多方收集信息,谨慎做出选择,也祝愿大家都能考上理想的大学,在人生的赛道上跑出自己的精彩!

实盘杠杆平台,线上炒股配资公司,炒股开户提示:文章来自网络,不代表本站观点。